トピックス

-

2024.1.17(最終更新日:2025.2.21)

<電気通信>電気回路の基本「直流回路」

ここでは、電気通信工事施工管理技士試験にも出題される、「直流回路」の電流や抵抗の大きさの計算方法について解説します。

電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気通信工事施工管理技士には、電気通信工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。

電気回路とは?

電気回路とは、電気が流れる道筋のことです。

電気回路に必要なのは、電源、導線、抵抗の3つで、電源が発生させる「電圧(単位V・記号V)」というポンプで電気を押し出すことで、導線に「電流(単位A・記号I)」が流れます。

電池という電源をつなげることで、電池の持つ電圧が導線を介して電気を押し出して電流を流し、電球という抵抗(単位Ω・記号R)を点灯させます。電流は必ず電源のプラスからマイナスに向かって流れます。電流 電圧 抵抗 単位 A(アンペア) V(ボルト) Ω(オーム) 記号 I V R 直列回路と並列回路

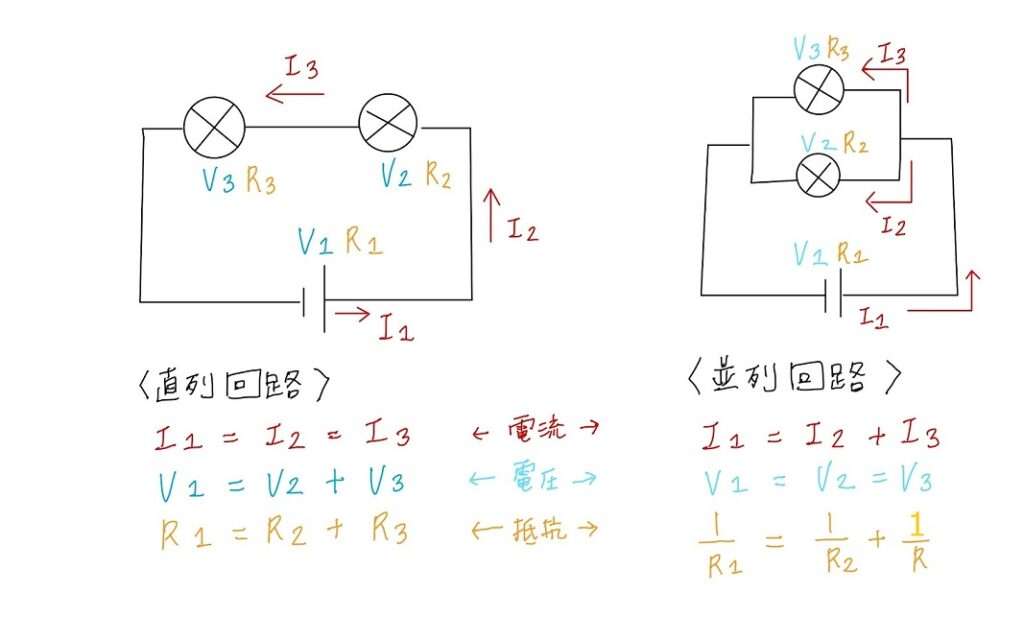

電気回路には、「直列回路」と「並列回路」の二つがあります。

似たような電気の言葉で「直流」と「交流」がありますが、これは電気の流れ方の呼び名であり、直流は電源の種類であるのに対し、直列は負荷のつなぎ方のことであり、別のものになります。直列回路

分かれ道がない「直列つなぎ」でつながれている回路のこと。

どこで測っても「電流(A)」は一定で、「電圧(V)」は「抵抗(Ω)」は回路上のそれぞれの合計値になります。並列回路

分かれ道がある「並列つなぎ」でつながれている回路のこと。

どこで測っても「電圧(V)」は一定で、「電流(A)」は分かれ道の電流の合計値になります。

抵抗は、下図の公式になります。最後に分子と分母を入れ替えて抵抗(R)を導き出すことを忘れないようにします。この他、電流、電圧、抵抗の計算の考え方には、オームの法則や合成抵抗、分圧、分流などがあります。

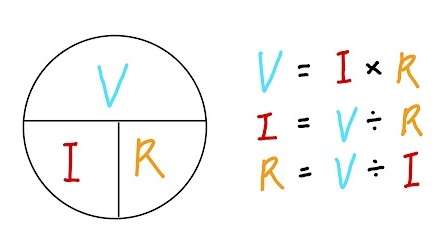

オームの法則

オームの法則とは、「電流は電圧に比例する」という法則です。 電流・電圧・抵抗のうち2つが分かれば、下図の式の通り、残り一つを導き出すことができます。

合成抵抗

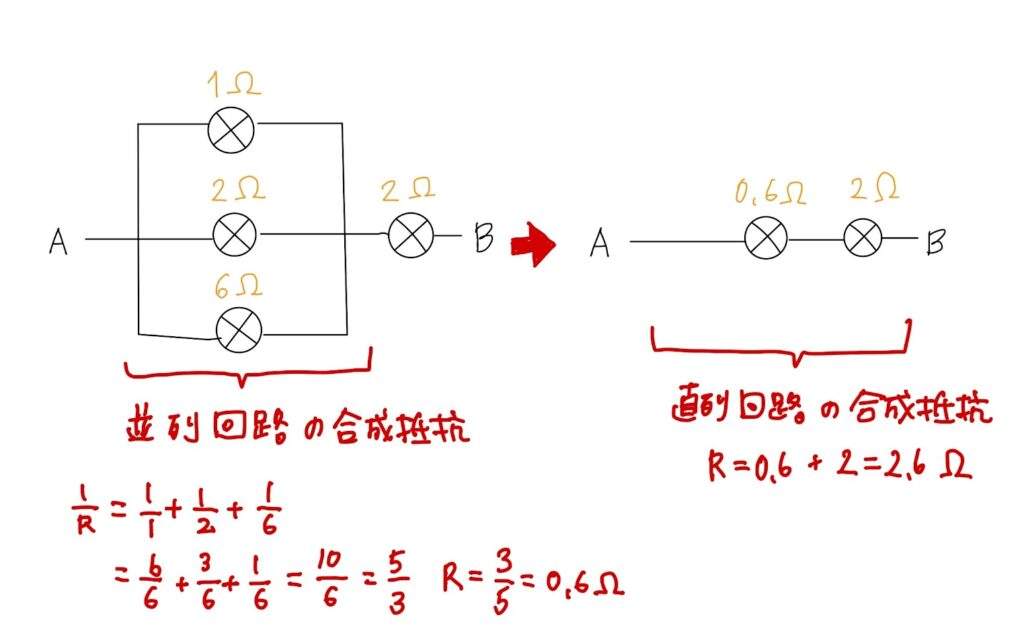

合成抵抗とは、複数のの抵抗が、直列接続、並列接続、または直列接続と並列接続が組み合わされて接続されているときに、それらの抵抗を1つの抵抗と考えたときの抵抗の大きさを意味します。

(問題)下図AB間の合成抵抗はいくつになるでしょうか?

最初に並列回路の合成抵抗を求め、抵抗を一つにした回路にし、全体の合成抵抗を求めると、2.6Ωになります。

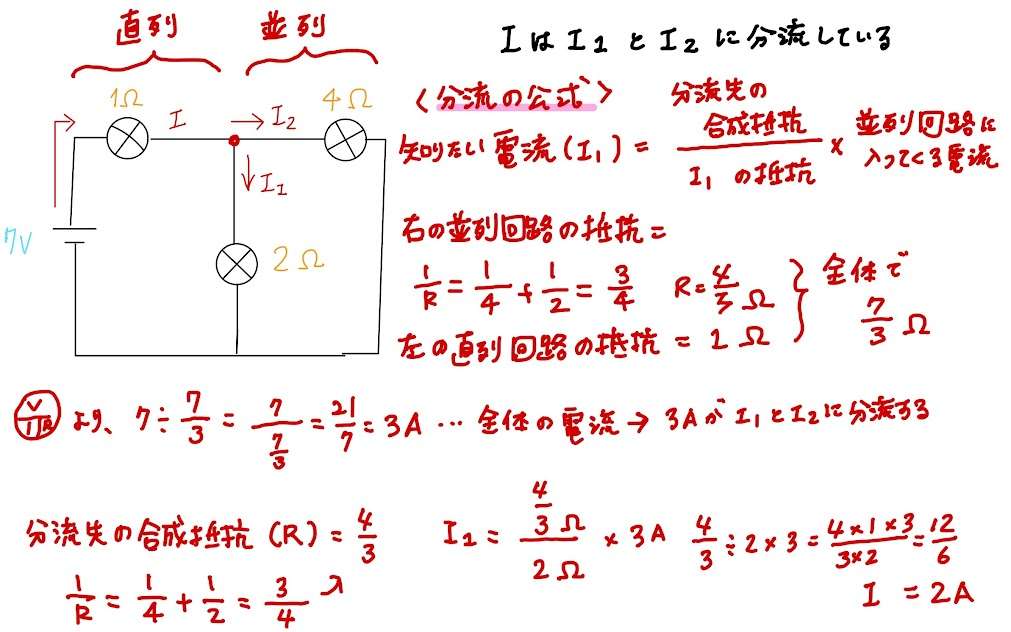

分圧と分流

分圧と分圧は、それぞれの抵抗に掛かる電圧と電流のことです。

(問題)下図の電流I1(分流)の値はいくつになるでしょうか?

分流の公式『分流先の合成抵抗 ÷ 分流の抵抗 x並列回路に入ってくる電流」を計算して、電流I1は、2Aになります。

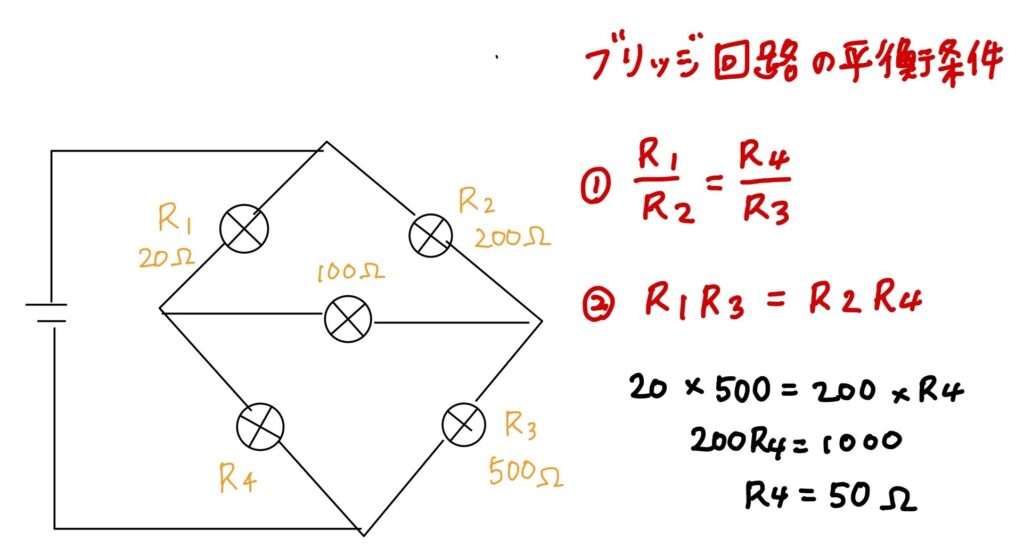

ブリッジ回路

ブリッジ回路とは直列回路と並列回路が合体した直並列回路の中間点を橋渡ししている回路のことです。

動線からの電流が2つの並列回路に分かれた後、別のひとつの動線で結合し閉回路を形成します。ブリッジ回路の平衡

ブリッジ回路は、「直列部分の抵抗の割り算が同じになる」または「向かい合う抵抗の掛け算が同じ値になる」のどちらかを満たすと回路が平衡し、橋渡しの部分に電流が流れません。

(問題)下図のブリッジ回路でR4が平衡しているとき、R4の値はいくつになるでしょうか?

答えは、平衡条件②から50Ωになります。

電気回路の理解以前に、分数の計算の危うさが気になりますが、電気回路の基本のキ、学び直して電気への理解を改めてみました。

電気回路の基本概念である直列回路や並列回路、オームの法則、合成抵抗の考え方を理解することで、電気の流れを論理的に解析できるようになります。分圧や分流、ブリッジ回路の仕組みも、より高度な回路設計をする上で重要な要素です。

これらの知識は、電気・電子機器の設計やトラブルシューティングにも応用できます。基本をしっかりと押さえ、実際の回路の動作を観察することで、より深い理解へとつなげていきましょう。

03-6264-2138

03-6264-2138