トピックス

-

2024.1.20(最終更新日:2025.2.21)

<電気通信>電気回路の基本「交流回路」

ここでは、電気通信工事施工管理技士試験にも出題される、「交流回路」の電流や抵抗の大きさの計算方法について解説します。電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気通信工事施工管理技士には、電気通信工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。

直流回路と交流回路

電源の種類には「直流」と「交流」の2つあります。

電池のように、電流の向きが変わらないものが「直流」で、コンセントのように変わるものが「交流」です。

電池は「+」と「-」を逆に取り付けると電池が働かないのに対し、コンセントはどちら向きに接続しても電気が流れるのはそのせいですね。

電気回路の基本「直流回路」/中学生からやり直す電気理論 では、直流回路に「電流・電圧・抵抗」があることを学びました。

交流回路では、新しく「インピーダンス」というものが登場します。インピーダンスとは?

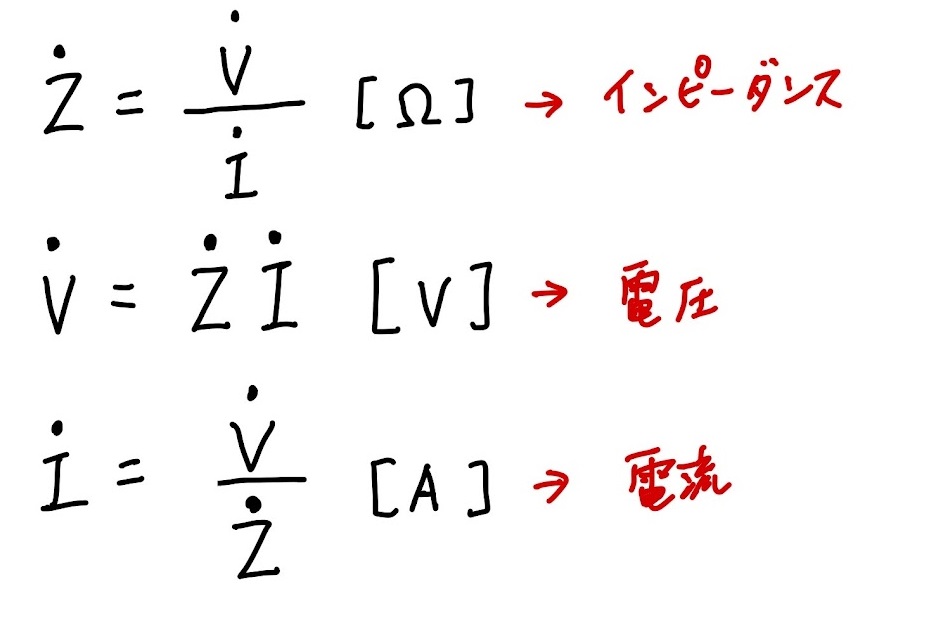

インピーダンスとは、交流回路における抵抗の値を指し、抵抗と同様に単位は「Ω」を使用しますが、記号は「R」ではなく「Zの上●を付けたもの」になります。直流回路のオームの法則同様に、下記の公式が成立します。

インピーダンスのベクトルと大きさの違い

上記の式のように、記号の上に●が付く場合は、ベクトルを意味します。ベクトルとは「大きさ」と「位相(向き)」を持つ量のことです。

インピーダンスの「大きさ」に、インピーダンスの「位相」の概念を加えたものがインピーダンスのベクトルです。

インピーダンスと抵抗の違い

「抵抗」は周波数の影響を受けませんが、インピーダンスは影響を受けます。この周波数の影響を受ける要素として、「リアクタンス」と呼ばれるものがあります。

インピーダンス = 抵抗(周波数の影響を受けない) と リアクタンス(周波数の影響を受ける)で構成されている

リアクタンスとは?

上述した通り、リアクタンスは、交流回路において電気の流れを妨げるもので、周波数の影響を受けるものです。記号は「X」を用います。

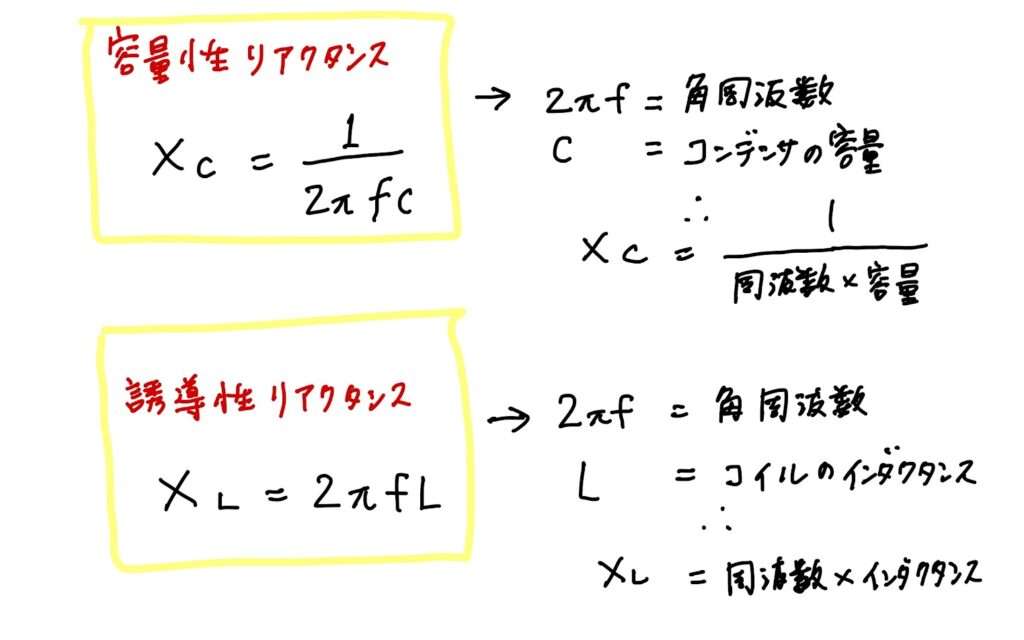

容量性リアクタンス

容量性リアクタンスは、コンデンサ(記号C)による電気の流れにくさのことで、記号「Xc」、単位「F(ファラド)」が使われます。コンデンサの負荷の肝は「容量」です。

誘導性リアクタンス

誘導性リアクタンスは、コイル(=インダクタ/記号L)による電流の流れにくさのことで、記号「XL」、単位「H(ヘンリー)」が使われます。コイルの負荷の肝は「インダクタンス」です。

抵抗R、コイルL、コンデンサCを直列接続した回路を、RLC直列共振回路と言います。

ふたつのリアクタンスには次の公式があります。

円周率で使う「π(パイ)」がなぜリアクタンスの公式に使われるのかは、非常に難しそうなので深く考えず、周波数によってリアクタンスは変動するということだけ覚えておけばよさそうです。交流回路の共振

直流回路とのもうひとつの違いとして、交流回路には「共振(同調)」という概念があります。共振とは、離れた場所にエネルギーを伝える現象で、ゲルマニウムラジオやパソコンなどでも使われています。

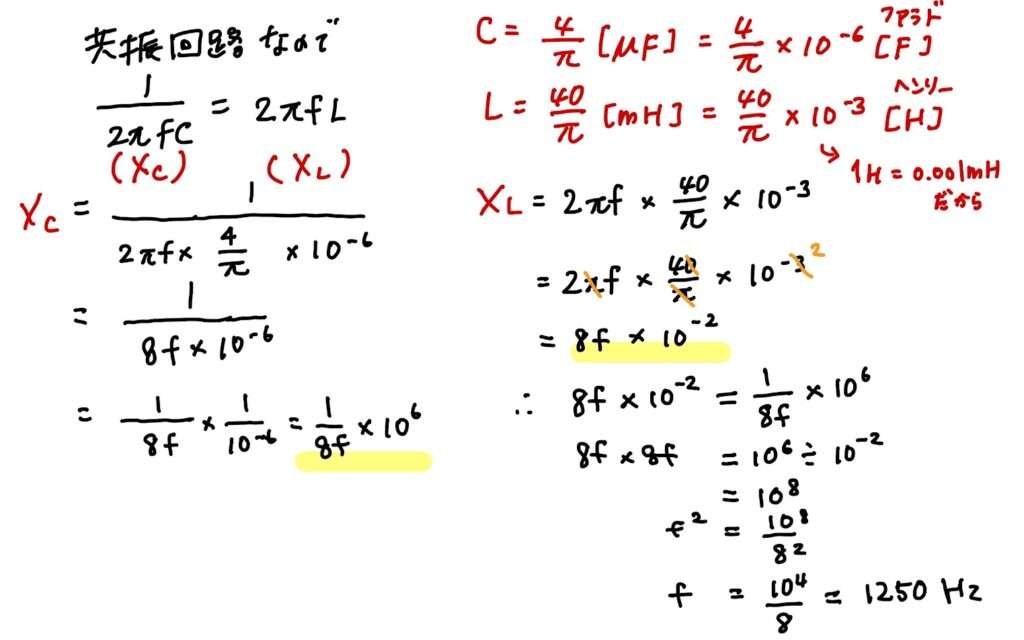

交流回路が共振する条件は、回路中にあるコンデンサのリアクタンスXcとコイルのリアクタンスXLが等しくなる場合です。

つまり「容量性リアクタンス=誘導性リアクタンス」のときに共振が発生します。

交流回路では、回路図上の記号にも直流回路と異なり、次図のようになります。(問題)このRLC直列共振回路で、共振周波数f0〔Hz〕の値は何になるでしょうか?ただし、抵抗R=10Ω、インダクタンスL=40/π〔mH〕、コンデンサC=4/π〔μH〕とします。

答えは、1250Hzとなります。

合成インピーダンスとは?

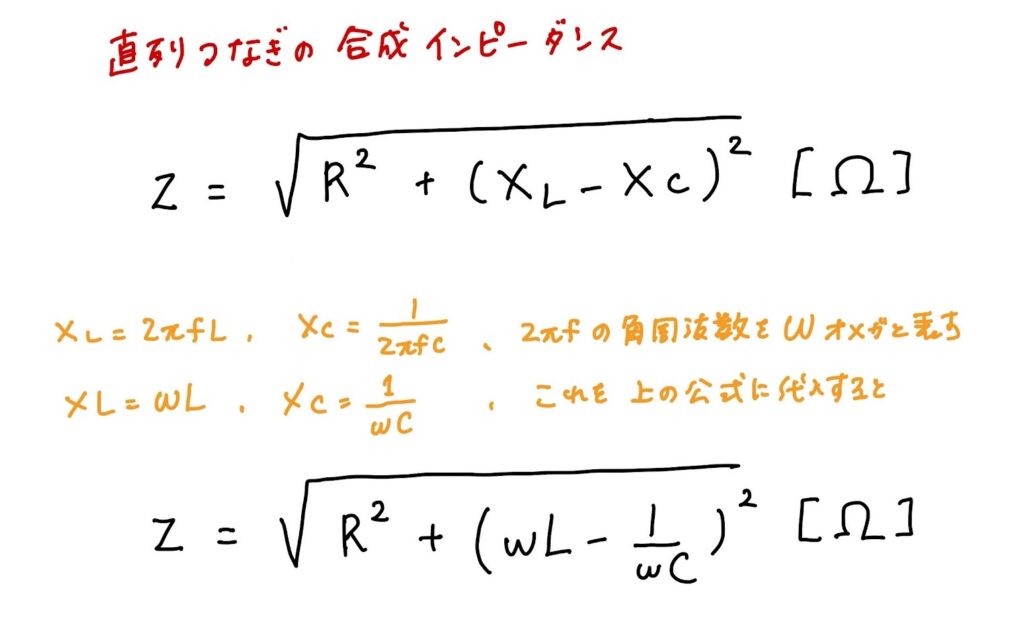

直流回路の合成抵抗と同様に、交流回路にも回路全体の合成抵抗を表す値があり、合成インピーダンス(記号Z/Ω)と言います。合成インピーダンスを求める公式は、直列つなぎと並列つなぎで異なります。

直列つなぎの合成インピーダンスの公式

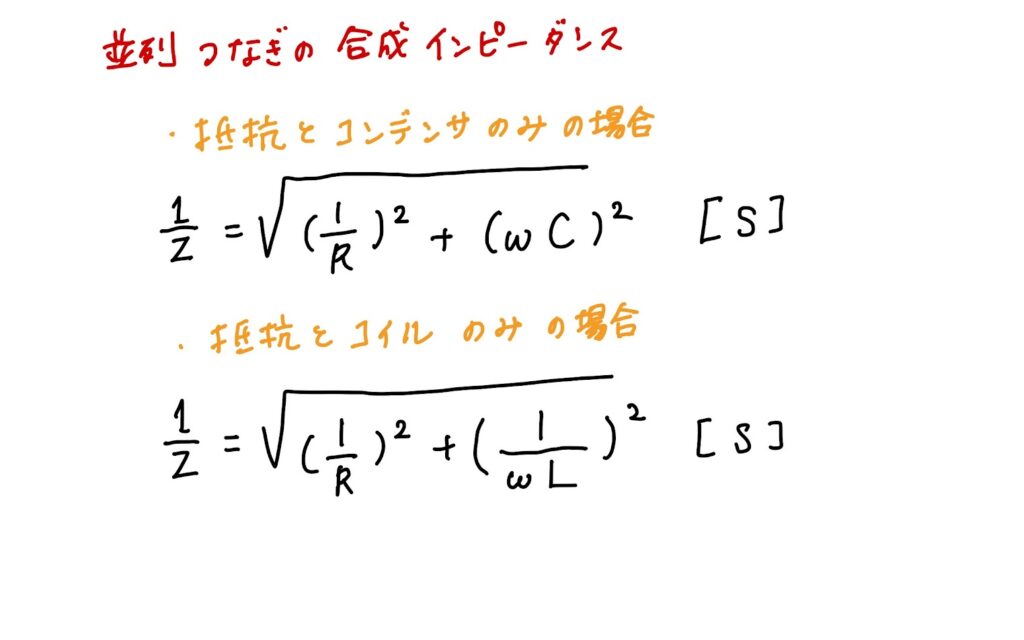

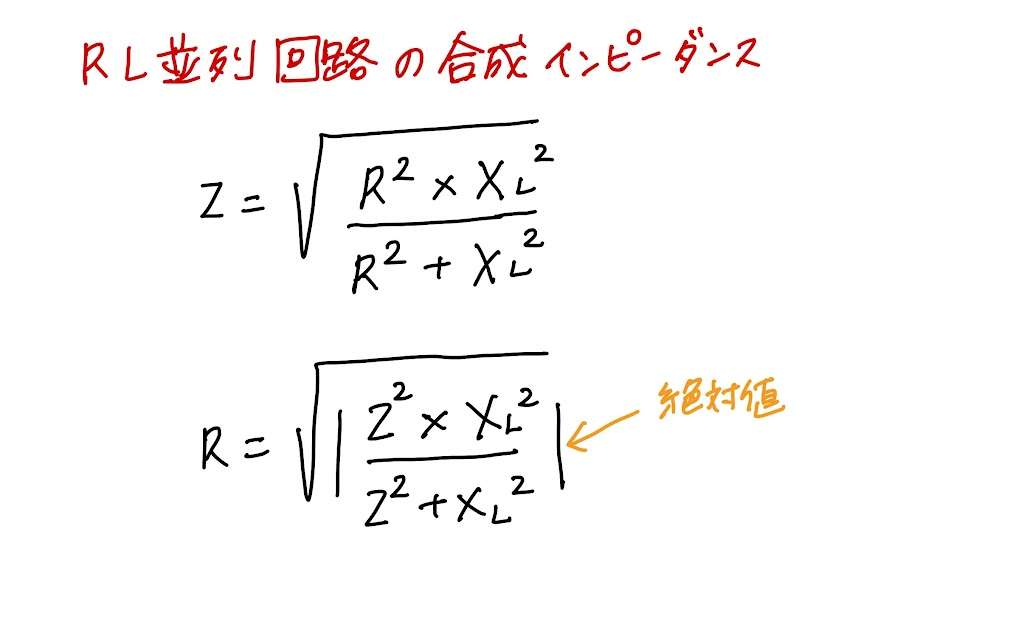

並列つなぎの合成インピーダンスの公式

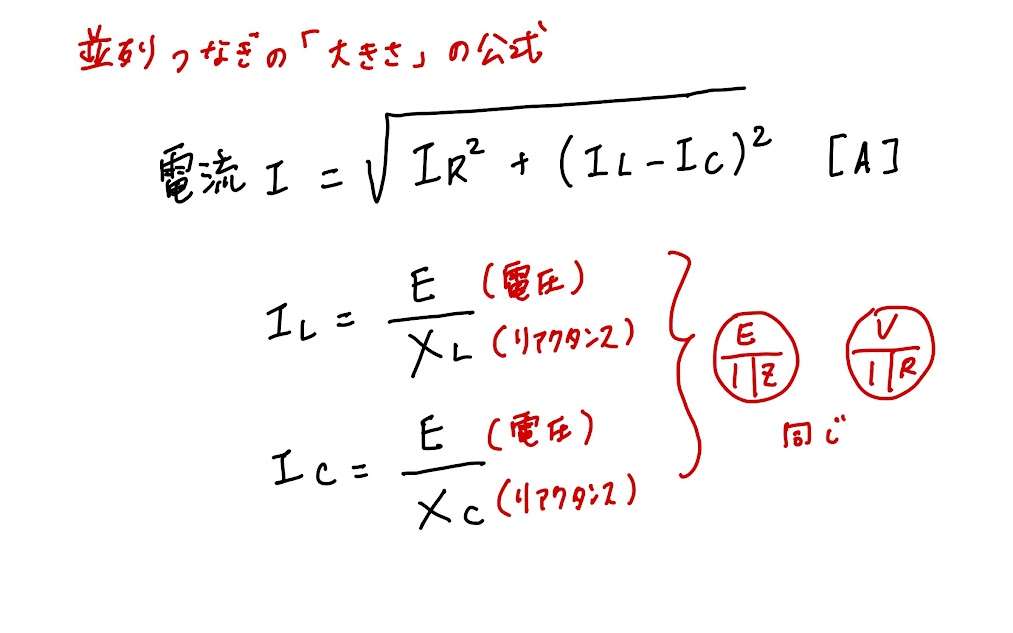

並列つなぎの電流の大きさの公式

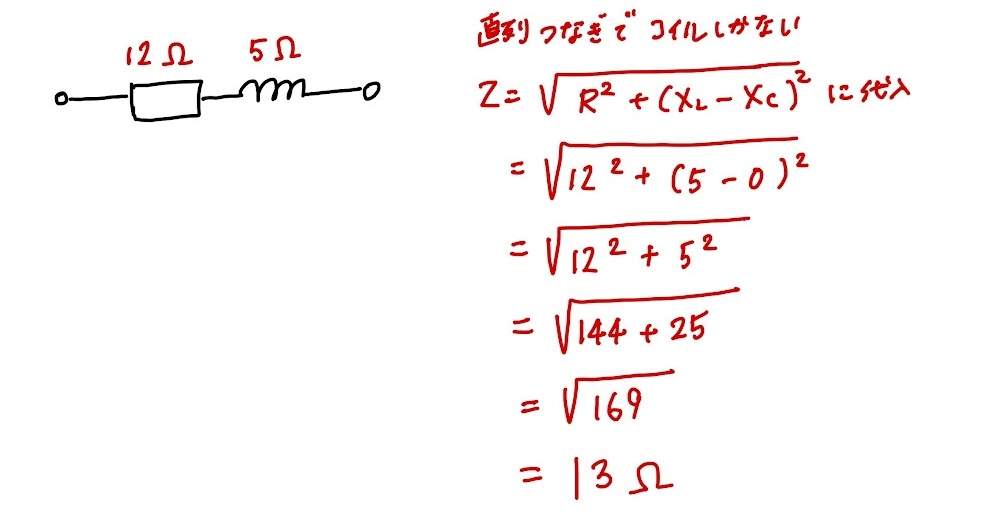

(問題)次図の合成インピーダンスはいくつになるでしょうか?

答えは13Ωです。

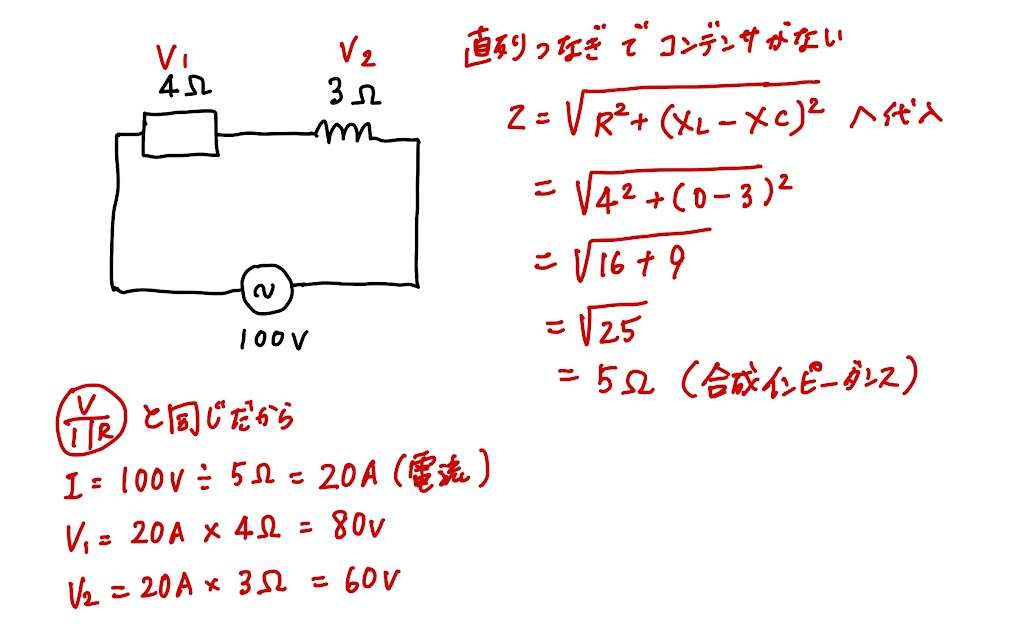

(問題)次図の抵抗とコイルにそれぞれかかる電圧はいくつになるでしょうか?

答えは、V1=80V、V2=60Vです。

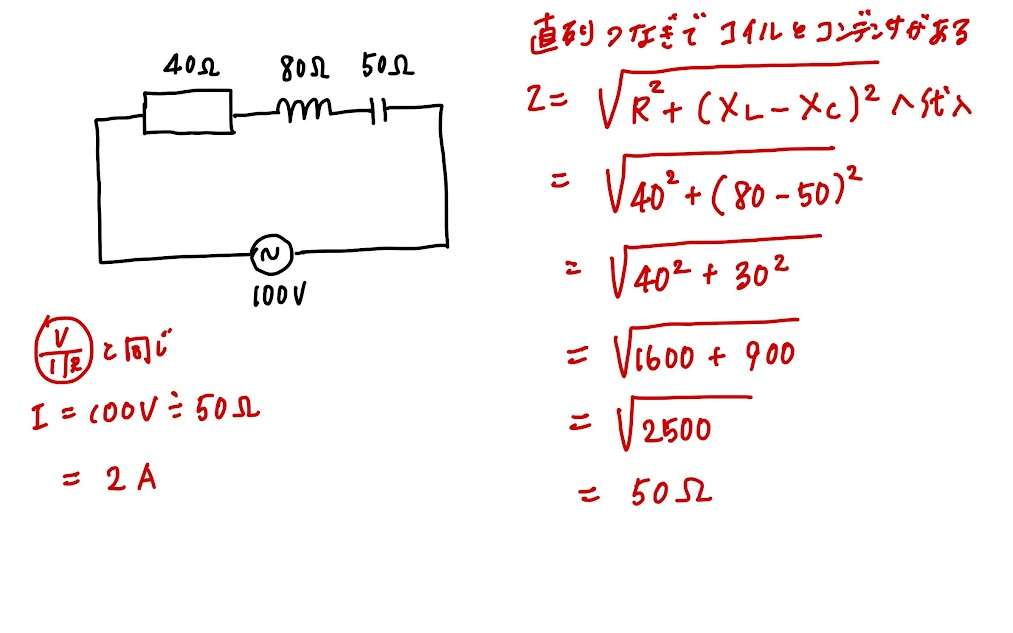

(問題)次図の回路に流れる電流はいくつになるでしょうか?

答えは2Aです。

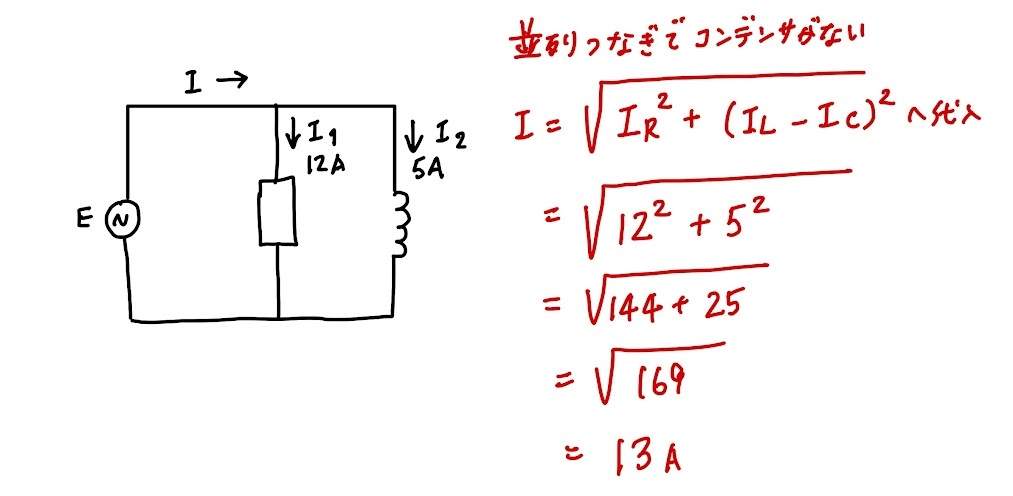

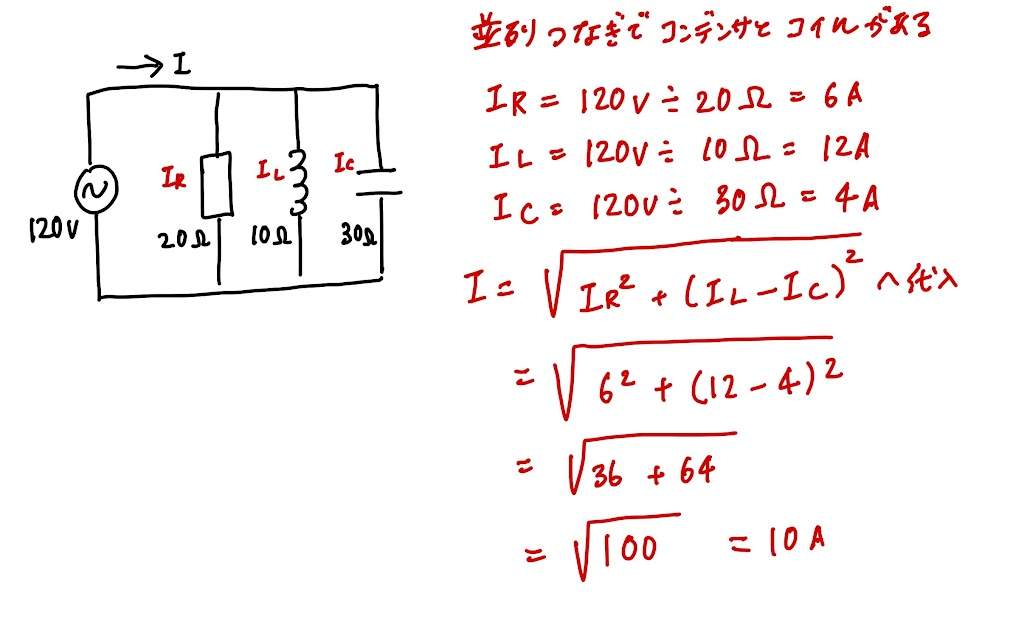

(問題)次図の回路に流れる電流はいくつになるでしょうか?

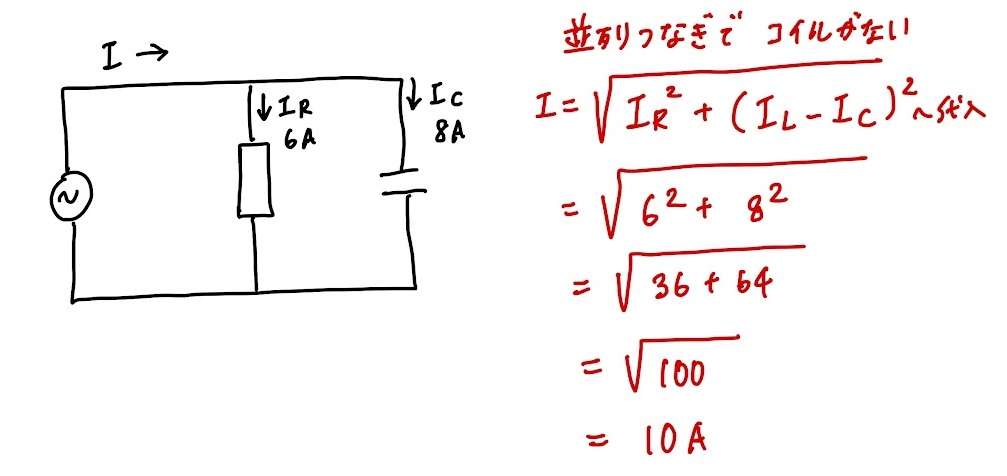

答えは13Aです。(問題)次図の回路に流れる電流はいくつになるでしょうか?

答えは10Aです。(問題)次図の回路に流れる電流はいくつになるでしょうか?

答えは10Aです。

直流回路と交流回路、それに関連するインピーダンスやリアクタンスの概念は、電気・電子工学の基礎となる重要な要素です。特に、インピーダンスのベクトル表現や合成インピーダンスの理解は、回路設計や共振現象の解析において不可欠です。

これらの知識を深めることで、電気回路の動作をより正確に予測し、効率的な設計が可能になります。今後は、実際の回路シミュレーションや実験を通じて、理論と実践の結びつきをさらに強化していくことが重要です。

03-6264-2138

03-6264-2138