トピックス

-

2024.2.17(最終更新日:2025.2.21)

<電気通信>デジタルとアナログ/通信方式や伝送方式について解説

ここでは、電気通信工事施工管理技士試験にも出題される、「アナログ通信とデジタル通信の通信方式の違いや伝送方式」について解説します。

電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気通信工事施工管理技士には、電気通信工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。

弊社で取り扱いの防犯カメラも、同軸ケーブルで配線する「アナログカメラ」からLANケーブルで配線する「デジタルカメラ」が主流になってきました。デジタルカメラ、つまりネットワークカメラの方が、高画質化が可能で画像検知などの付加機能を搭載したラインナップになっています。

さて、この「アナログ」と「デジタル」にはどんな違いがあるのでしょうか?アナログとデジタルの違い

アナログは、情報を連続的な波形で表現する情報表現の形式です。例えば音楽やアナログ時計は、連続的に周波数や振幅で表現されています。

デジタルは、情報を0と1の2進数で表現する情報表現の形式です。例えばパソコンやスマホは、デジタルでデータ伝送されています。

デジタル伝送におけるデータの最小単位のことをビット(bit)といい、伝送単位のことをパケットといいます。インターネットを閲覧するためにルータを取付しますが、ルータはOSI参照モデルのネットワーク層のプロトコルに基づいてパケットを中継する機能を持ちます。

デジタル伝送は、アナログ伝送に比べて多種類の情報をまとめて伝送でき雑音に強いという長所がありますが、信号レベルが閾値より低下すると品質が急激に悪くなるという特徴があります。デジタルのデータ伝送方式

直列伝送(シリアル伝送)

1本の伝送路で1ビットずつ順番に伝送する方法を、直列伝送(シリアル伝送)といいます。例えば防犯カメラでいうと、スピードドームカメラのコントローラーは、RS-485やRS-232等のシリアルインターフェースで接続します。

半二重伝送

トランシーバーのように、1本の伝送路で時間により送受信を切り替えて伝送する方法を「半二重伝送」といいます。

デジタル伝送の同期方式

デジタル伝送でビットやフレームのタイミングを揃えることを「同期」といいます。

調歩同期方式

1文字分のデータの先頭にスタートビットを、終わりにストップビットをつけて同期する方式

フレーム同期方式

フレームの先頭に同期通信を示す特定の信号を使い同期する方式

キャラクタ同期方式

データの前に同期のための特定符号を付けて同期する方式

連続同期方式

常にビット位置を知らせる同期信号を用いて同期する方式

デジタル伝送の変調方式

変調とはデータ伝送に最適な電気信号に変換することです。

主なデジタル伝送変調方式と1シンボルの伝送量

伝送方式 1シンボルの伝送量 GMSK 1ビット QPSK(4PSK) 2ビット 8PSK 3ビット 16QAM 4ビット 64QAM 6ビット 128QAM 7ビット 256QAM 8ビット QAM方式(カム方式)は、搬送波の移送と振幅をデジタル信号によって変化させる変調方式で、変調方式PSKとASKを組み合わせた方式です。16QAM方式は、LTEのデータ変調に利用されています。

A/D変換のパルス符号変調

A/D変換では、アナログ信号がパルス波形置き換えられ「標本化(サンプリング)」され、その値が「量子化」された後、「符号化」されます。この変調方式のことを、PCM(パルス符号変調)方式といいます。

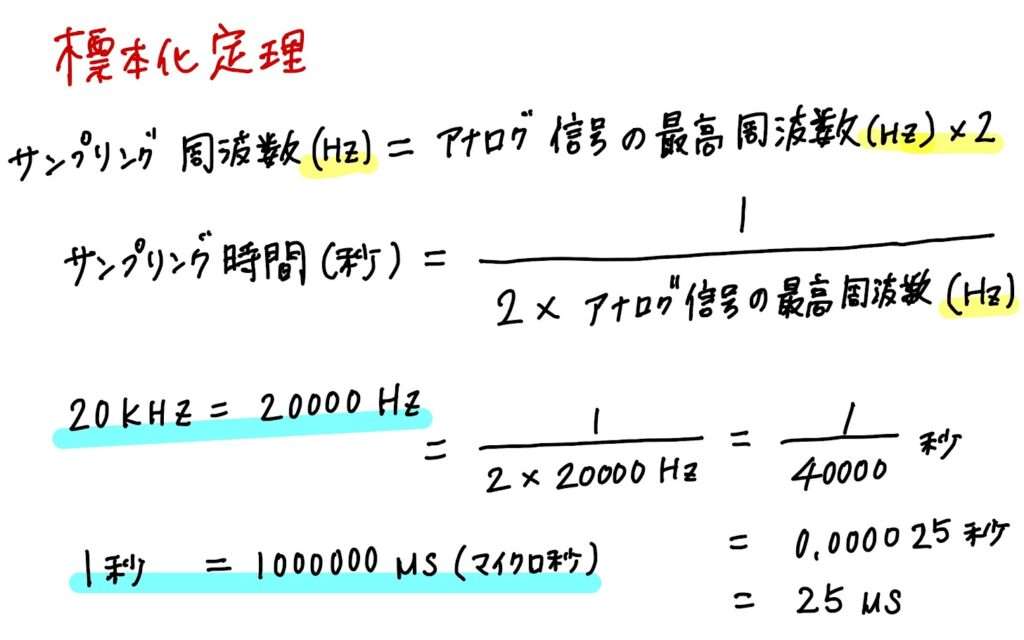

サンプリングする時間のことを「サンプリング時間」や「サンプリング周期」といい、その逆数のことをサンプリング周波数と呼びます。PCM方式では、元のアナログ信号に含まれる最高周波数の2倍以上のサンプリング周波数で抜き取ると、元のアナログ信号を再現することができ、これを「標本化定理」といいます。

A/D変換やその逆の変換で発生する雑音のことを「量子化雑音」といいます。(問題)最高周波数が20kHzのアナログ信号をサンプリングする場合、元のアナログ信号を再現するために必要な時間を求めよ。

デジタルの回線交換方式

回線方式とパケット交換方式

電話をかけると、1本の回線をひとつの通話が占有することで双方通話をすることができません。この通信方式を「回線方式」といいます。これに対し、1960年代に「パケット交換方式」という複数の通信を一つの回線で共用することができる通信方式が誕生しました。これを最大限活用したのがインターネットです。

パケット交換方式は、伝送路中にあるパケット交換機のメモリに蓄積されてから転送されるため、送信端末と受信端末の通信速度が異なっても通信が可能です。送信端末から送信されたパケットは送信された順序通り常に同じ伝送路を使用して転送されるわけではなく、その時の最適なルートを自動的に選択して転送することで高速通信を実現しています。デジタル交換機の主な機能

デジタル交換機は、制御信号や通話信号を全てデジタル信号で処理し中継交換する電話交換機のことでISDN網の構築に用いられています。バススイッチやリレーなどの機械部品で構成されていたアナログ交換機に対し、デジタル交換機はLSIやIC等の半導体集積回路部品で構成されています。

デジタル交換機の通話路スイッチは、時間スイッチ子空間スイッチの組み合わせにより構成され、デジタル信号のみを通し、アナログ電話機を接続するは、A/D変換、D/A変換が必要になります。迂回制御機能

トラフィックが特定のルートに集中する場合に、別のルートに振り替える機能

課金機能

発信元と発信先を認識し、通話時間を測定することで料金データを集積する機能

翻訳機能

発信者がダイヤルした相手の電話番号を受け、加入者の収容位置を識別する機能

輻輳制御機能

災害やチケット予約など、予備が一時的に集中し交換機の処理に悪影響を及ぼすことを回避する機能(発信規制・入呼規制・出接続規制)

ISDN

アナログ伝送の固定電話網からデジタル伝送への移行を促進するために開発された通信技術に、ISDN(Integrated Services Digital Network/統合デジタル通信網)があります。

ISDNは、ユーザー情報など、実際にやり取りするデータが通る通り道「Bチャネル」と、呼制御情報など、やり取りするために必要なデータが通る通り道「Dチャネル」の2つのチャネルで構築されています。種別 伝送内容 伝送速度 Bチャネル ユーザー情報 64kbps Dチャネル 呼制御情報

ユーザー情報も伝送可能基本インターフェースの場合 一次群速度インタフェース 16kbps 64kbps 2B+D(Bチャネル2本+Dチャネル1本) 23B+D(Bチャネル23本+Dチャネル1本) 最大144kbps 最大1536kbps 基本インターフェースは、電話局から加入者宅までの通信回路に電話用の2本のメタルケーブルを利用して通信します。

ISDNは、データ伝送要求が発生するたびに物理的な伝送路を設定し、通信中は接続した回線を占有して使用するため、定められた速度でリアルタイム伝送が可能になるものの、逆に言うと送受信側双方の通信速度や伝送方式が同じである必要があり、パケット交換方式より回線の利用効率が悪いといえます。

ISDNで通信を行うには、送受信側双方の通信速度や伝送方式が同じである必要があるため、端末アダプタ(ターミナルアダプタ/TA)を接続することで、電気・物理インターフェース返還、速度変換、プロトコル変換を行い、ISDNに準拠していない端末と通信します。ADSL

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line/非対称デジタル加入者線)は、アナログ電話回線を使用して40Mビット/秒を超える高速データ通信を行う技術のことです。通信速度の「下り(受信/ダウンロード)」と「上り(送信/アップロード)」が異なることから、非対称デジタル加入者線と言われ、下りのデータ量が多い通信に適しています。

ADSLを利用するには、アナログ信号とデジタル信号の変換を行うための「ADSLモデム」が必要になります。漏話(信号の混線)

電気通信において、複数の信号が混在してしまい受信側で正確な信号の読み取りができなくなる現象を「漏話」といいます。

漏話は、回線と回線の間に発生する「静電結合」と「電磁結合」が原因で、送信側に近いところで発生するものを「近端漏話」、受信側に近いところで発生するものを「遠端漏話」といいます。デジタル通信技術は、アナログに比べてノイズ耐性が高く、高速なデータ通信が可能です。変調方式や伝送方式、交換方式を適切に選択することで、より安定した通信が実現可能です。

03-6264-2138

03-6264-2138