トピックス

-

2025.2.17(最終更新日:2025.8.22)

<施工管理>電気保安四法について解説

ここでは、電気工事施工管理技士試験にも出題される、電気工事事業適正化のための法律「電気保安四法」について解説します。

電気工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気工事施工管理技士には、電気工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。

電気保安四法とは?

①電気事業法

②電気用品安全法

③電気工事士法

④電気工事業法電気事業法について

電気業法は、1964年に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保」について定められた法律です。電気事業を適正かつ合理的に運営することで、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的としています。

e-GOV法令「電気事業法」

電気工作物とは?

電気工作物とは、発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する工作物(機械、器具、蒸気タービン、ダム、水路、貯水池、電線路等)のことをいいます。電気鉄道の車両に設置する電気設備は、電気工作物には含まれません。

電気工作物には、一般用電気工作物と事業用電気工作物があります。

一般電気工作物

600V以下の低圧で受電した電気を使用する電気工作物や、低出力の小規模発電設備のことで、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付なればならない器具として、絶縁抵抗計、接地抵抗計、接地・交流電圧の測定器が挙げられます。事業用電気工作物

一般電気工作物以外の工作物のこと。また、自家用電気工作物(発電所、変電所など、最大電力500KW以上の電気事業用の需要設備で、一般電気工作物以外の工作物)に設置する電気工作物のことで、大規模マンション、ビル、オフィス、工場等の設備が該当します。事業用電気工作物を設置する事業者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、「主任技術者」を選任しなければなりません。経済産業省「電気工作物の区分」

事業用電気工作物の保安規定

事業用電気工作物では、電気事業法第42条第1項により、「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない」と定められています。

電気設備は、稼働中に徐々に老朽化・絶縁劣化が進み、放置すると故障停止の恐れがあります。重大事故を引き起こさないためにも、主任技術者を選任し、電気工作物の保安管理組織、保安業務の分掌、指揮命令系統などの社内保安体制と、これら組織による具体的保安業務の基本事項を「保安規定」として定める必要があります。

電気設備は、稼働中に徐々に老朽化・絶縁劣化が進み、放置すると故障停止の恐れがあります。重大事故を引き起こさないためにも、主任技術者を選任し、電気工作物の保安管理組織、保安業務の分掌、指揮命令系統などの社内保安体制と、これら組織による具体的保安業務の基本事項を「保安規定」として定める必要があります。保管規程に定める主な事項

・事業用電気工作物の運転または操作に関すること。

・工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

・災害その他非常の場合に取るべき措置に関すること。

・工事、維持または運用に従事する者に対する保安教育に関すること。電気用品安全法について

電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、1961年に制定された法律です。

e-GOV法令「電気用品安全法」

電気用品安全法において、「電気用品」とは、以下のものを指します。

・一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの

・携帯発電機であって、政令で定めるもの

・蓄電池であって、政令で定めるもの「電気用品」の例

・600V架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル

・合成樹脂可とう電線管(CD管)

・二種金属線ぴ

・タンブラースイッチ

・ライティングダクト

・ねじなし電線管

・定格電圧AC125V15Aの配線器具

・定格電圧250V定格電流5Aの筒形ヒューズ

・金属製ボックス 等「電気用品」に該当しないものの例

・金属ダクト

・ケーブルラック

・金属製プルボックス(金属製ボックスは該当)

・断面積100mm²を超える600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(例:CVT150mm²)経済産業省「電気用品安全法」

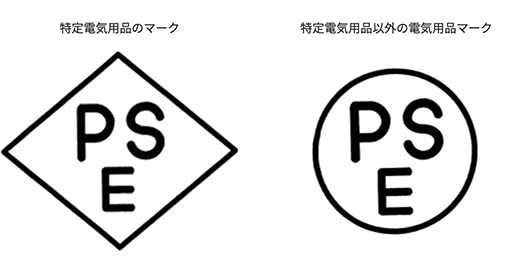

特定電気用品とは?

構造や使用の方法・状況から危険・傷害の発生するおそれが多い電気製品のことで、 電気用品安全法に規定があり、ゴム絶縁電線・コンセント・電気便座・電気マッサージ器・高周波脱毛器・電動式おもちゃなど116品目が指定されています。

PSEマークとは?

PSEとは、Product+Safety+Electrical appliance & materials」の略称で、電気用品安全法に適合した製品であれば、PSEマークを表示することができます。PSEマークは、政府や特定の検査機関から許可を取得をするものではなく、事業者が電気用品安全法で定められた規格を満たしていることを自ら証明するものです。電気用品にる火事や感電事故等の防止が目的であり、PSEマークの表示が義務づけられている電気用品においては、海外製の電気用品でも日本に輸入し販売する際は、PSEマークを表示する必要があります。

経済産業省 「特定電気用品(116品目)」「特定電気用品以外の電気用品(341品目)」

電気工事士法について

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的として、1960年に制定された法律です。

電気工事士の免状には、第二種と第一種の2つあり、第ニ種は一般用電気工作物等に係る工事のみ、第一種は一般用電気工作物等のほか、ネオン・非常用予備発電装置等の特殊電気工を除いた自家用電気工事への従事が可能です。

電気工事士資格がないと行ってはいけない作業・工事については、次の通り細かく定めがあります。

電気工事士資格がないと行ってはいけない作業・工事については、次の通り細かく定めがあります。電気工事士でなくては従事できない作業・工事の参考例

1.電線相互を接続する作業

2.がいしに電線を取り付け、これを取り外す作業

3.電線を直接造営材に取り付ける作業

4.電線管、線ぴ、ダクトに電線を収める作業

5.配線器具を造営材に取り付けたり、配線器具に電線を取り付ける作業 (露出形スイッチや露出形コンセントの取替作業を除く)

6.電線管の曲げ加工や、ねじ切り、電線管相互の接続、電線管とボックスの接続

7.金属製ボックスを造営材に取り付け、これを取り外す作業

8.電線、電線管、線ぴ、ダクトが造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、これを取り外す作業

9.電線、電線管、線ぴ、ダクトをメタルラス張り、またはワイヤラス張り、金属板張りの壁に取り付けこれを取り外す作業

10.配電盤を造営材に取り付け、これを取り外す作業

11.使用電圧600Vを超える電気機器に電線を取り付ける作業

12.一般用電気工作物・自家用電気工作物に接地線を取り付け、もしくはこれを取り外し、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続、または接地極を地面に埋設する作業電気工事士でなくても従事できる作業・工事の参考例

1.露出型コンセントを取り換える作業

2.地中電線用の管を設置する工事

3.電力量計を取り付ける工事電気工事事業法について

電気工事事業法は、電気工事業者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的として、1970年に制定された法律です。

この法律で「電気工事業者」とは、「登録電気工事業者」と「通知電気工事業者」のふたつを言います。登録電気工事業者

電気工事業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣の、1つの都道府県に営業所を設置する場合は都道府県知事の登録を受ける必要があります。(有効期限5年)登録電気工事業者の主任技術者となるには、一種電気工事士、または実務経験3年以上の二種電気工事士の資格が必要です。

通知電気工事業者

自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業開始の10日前までに、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣の、1つの都道府県に営業所を設置する場合は都道府県知事へ届出をする必要があります。

電気工事業者に関する規定

登録電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に下記の掲示をする必要があります。

・氏名または名称

・登録年月日・登録番号

・電気工事の種類

※営業所の所在地は掲示不要電気工事業者の帳簿へは下記を記載し、5年間保存する必要があります。

・注文者の氏名又は住所

・電気工事の種類及び施工場所

・施工年月日

・主任電気工事士等及び作業者の氏名電気工事業者は、営業所ごとに、下記の設備を備える必要があります。

・絶縁抵抗計

・接地抵抗計

・接地及び交流電圧を測定することができる回路等

電気保安四法は、電気設備の安全性を確保し、電気事故による被害を未然に防ぐために不可欠な法律群です。これらの法令を遵守することで、企業や個人が安全な電気環境を維持できるだけでなく、社会全体の安心・安全にもつながります。

03-6264-2138

03-6264-2138