トピックス

-

2025.2.25(最終更新日:2025.2.26)

<施工管理>アスベスト・石綿事前調査について

石綿(アスベスト)に関わる法律改正

石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。

石綿(アスベスト)とは

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。

その繊維が極めて細いため、必要な措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことにより、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、2020年7月に石綿則が改正され、10月以降に、順次施行されました。

石綿事前調査とは

法改正を経て、2023年10月1日以降着工の工事から、施工業者は、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、「石綿事前調査」を行う義務があります。

「石綿事前調査」には、書面調査・目視調査・分析調査の3つあり、調査について結果報告の義務があります。

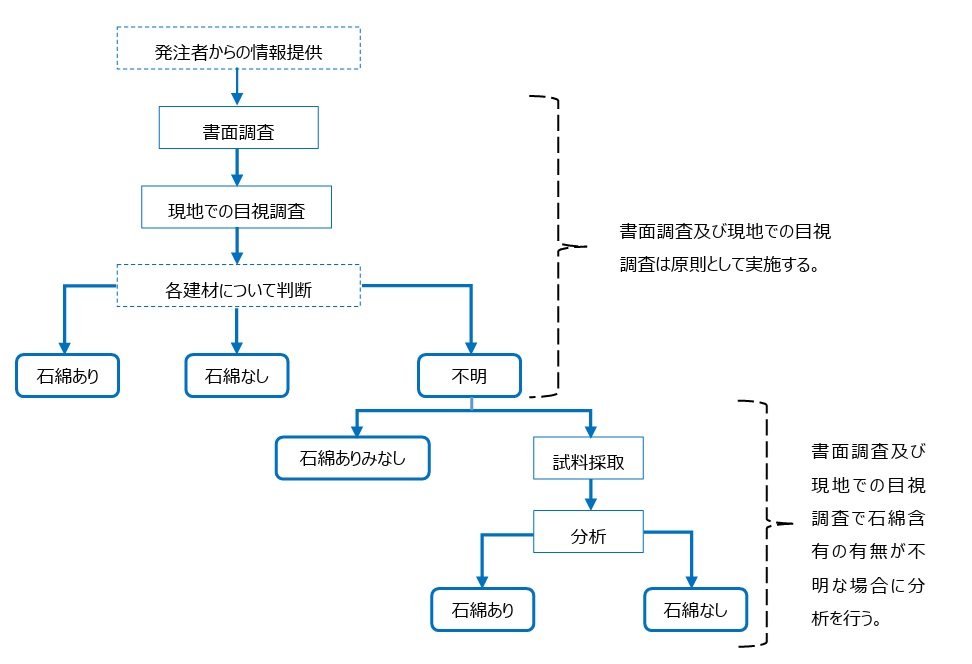

石綿事前調査の流れ

建築物の事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者によって行われる必要があります。

建築物石綿含有建材調査者の種類

一般建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格

一戸建て等石綿含有建材調査者

一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格

特定建築物石綿含有建材調査者

一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格

調査不要の場合

建材にアスベストを含まない場合

除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなもので、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。

石綿の飛散リスクがない場合

釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は該当せず、事前調査を行う必要がある。

塗装作業のみの場合

既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

官公庁による確認が既に済んでいる場合

官公庁による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認された工作物や船舶の解体・改修等の作業

目視調査・分析調査が不要の場合(書類調査のみ)

事前調査では、原則として書面調査と目視調査は必ず実施する必要がありますが、例外として、平成18(2006)年9月1日の安衛法施行令改正によって、石綿が 0.1 重量%を超える物については、在庫品を含め、輸入・製造・使用等が原則禁止となっていることから、平成18(2006)年9月1日以降に着工された建物に関しては、設計図書等でその着工日が平成18(2006)年9月1日以降であることが文書によって証明される場合には、目視調査は不要となります。

着工日は、次のような書類で確認します。

・設計図書

・契約書

・登記簿謄本等書類調査(建築物の着工日や設計図書、施工記録などの既存資料の確認)については、無資格者でも実施可能とされています。ただし、書面で得られた情報だけでは不明な点がある場合や、実地調査が必要と判断される場合には、必ず資格を有する調査者(建築物石綿含有建材調査者など)の判断が求められます。

石綿事前調査の行政報告義務

一定規模以上の工事の石綿事前調査の結果については、あらかじめ、施工業者(元請業者)は、労働基準監督署と自治体へ報告する必要があります。「石綿事前調査結果システム」でオンラインによる報告が可能です。

行政報告が必要な工事規模

大気汚染防止法施行規則 第16条の11(解体等工事に係る調査の結果の報告)により、次の規模以上の工事においては、調査結果の報告が必要とされています。

・解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体及び改修工事

・総トン数が20トン以上の鋼製の船舶の解体及び改修工事石綿事前調査と報告義務のまとめ

事前調査を行った場合は、結果記録を作成し3年間保管します。加えて、行政報告が必要な規模の工事の場合は、施工前の事前調査結果行政報告、発注者への説明や事前調査結果の現場への掲示が必要です。

書面調査 目視調査 行政報告義務 ①建材にアスベストを含まない × × × ②石綿の飛散リスクがない × × × ③塗装作業のみ × × × ④平成18年9月1日以降の着工 ○ × – ⑤平成18年9月1日より前の着工 ○ ○ – ⑥解体部分の床面積合計が80㎡以上 ④または⑤が〇の場合 〇 請負金額が税込100万円以上 ④または⑤が〇の場合 ○ 20トン以上の鋼製の船舶 ④または⑤が〇の場合 〇 石綿ありみなしとは

アスベスト含有の有無をはっきりと判断するには、石綿含有建材調査者が採取したサンプルにより、専門機関へ分析調査を依頼する必要があります。一方で、分析を行わずアスベスト含有しているものとして扱う方式をみなし判定と言います。

みなしで工事を行う場合でも、事前調査結果の保存や報告等の義務は、みなしでない場合と同様に必要です。

石綿関連資格と役割

石綿法令に関連する資格等には、石綿含有建材調査者のほか、石綿作業主任者、石綿取り扱い作業従事者特別教育があります。それぞれの資格取得、特別教育受講者は何ができるのでしょうか。

石綿含有建材調査者

石綿含有建材調査者は、事前の書類調査のほか、現地調査(壁・天井・床・配管・ダクトなど、アスベストが含まれている可能性のある部位を目視で確認)し、石綿含有の疑いがある建材を一部サンプルとして採取することができます。採取したサンプルは分析機関に送り、分析調査を行います。

石綿作業主任者

アスベストに関わる作業現場では、作業主任者の選任が必要です。石綿作業主任者は、アスベストの飛散防止(養生や湿潤化)がされているか、作業員が適切に防護対策を行っているか、封じ込め対策が適切になされているか等、作業の管理・監督業務を行います。

石綿取り扱い作業従事者特別教育

石綿取り扱い作業従事者特別教育は、アスベストが使用されている建造物や工作物の解体や改修作業に従事するすべての方に事業者が受講させる必要があります。

・「厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課」建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

・「厚生労働省」石綿総合情報ポータルサイト

・「厚生労働省」石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル

・石綿障害予防規則

03-6264-2138

03-6264-2138