トピックス

-

2025.4.16(最終更新日:2025.4.28)

<施工管理>広く浅く学ぶ!電気鉄道の電気の仕組み

ここでは、電気・電気通信工事施工管理技士試験にも出題される、「電気鉄道」について解説します。

電気・電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気・電気通信工事施工管理技士には、工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。

電気鉄道

電気鉄道とは、電気を動力として用いる鉄道のことをいい、「電鉄」とも略されます。対して「電車」は、電力を動力とする鉄道のことを言います。

電気鉄道には様々な電気設備が使用されていますが、これらの電気設備は、電気事業法上の「電気工作物」からは除外されています。

鉄道の軌道構造

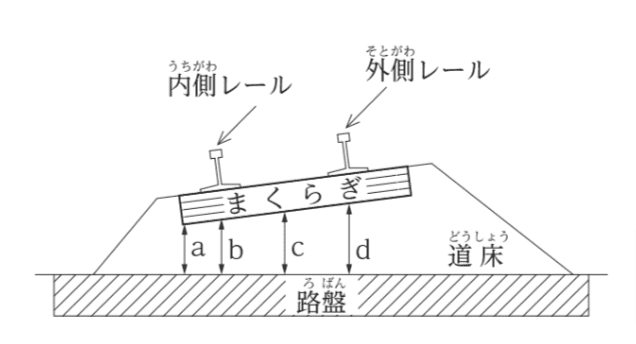

軌道構造とは、鉄道の線路を構成するレールやまくらぎ、道床(どうしょう)等の構造物のことをいいます。

道床

道床は、砕石や砂利で構成され、レールまたはまくらぎを支持して、荷重を路盤に分布する軌道の部分のことです。

道床に砕石、砂利(道床バラスト)を用いた軌道のことを、「バラスト軌道」といい、道床バラストではなく、コンクリートを用いた軌道を「スラブ軌道」といいます。

レール直下のまくらぎ下面から表面路盤までの距離を「道床厚」といいます。軌道上に「カント」と呼ばれる曲線の外側レールと内側レールの高低差がある場合は、内側レール直下での厚さが道床厚とされます。(上の図のb)カントについて

カントは、その高低差によって、曲線を通過する車両の外方向への転倒を防止するものです。

曲線半径が同じであれば、運行速度が速いほどカントは大きく、運行速度が同じであれば、曲線半径が大きいほどカントは小さくなります。(緩やかなカーブ、スピードになるとカントは小さい)レール

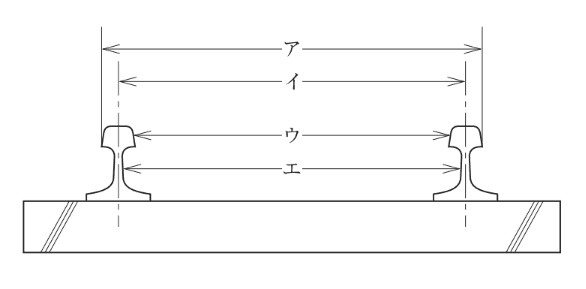

鉄道車両の車輪と接し、車輪を直接支持したり誘導したりする部材のことを「レール」といいます。

レールの軌間は、軌道における左右のレールの内側の距離とされ、下図の「ウ」が該当します。

新幹線の軌間は、1435mmで、標準軌と呼ばれています。高速時の安定性を高めるために、在来線の狭軌(1067mm)よりも広く設定されています。

語呂合わせ

イヨッサイコー(1435)新幹線

遠く無理な(1067)在来線

鉄道線路の速度向上策

・バラスト道床の厚みを大きくする

・軌道の曲線半径を大きくする

・まくらぎの間隔を小さくする

・レールの単位重量を大きくする電車線路の標準構造

電車線路の標準構造は、国土交通省令「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」や「軌道建設規程」などに規定されています。電車線の標準圧力は、直流1000Vが適用されています。

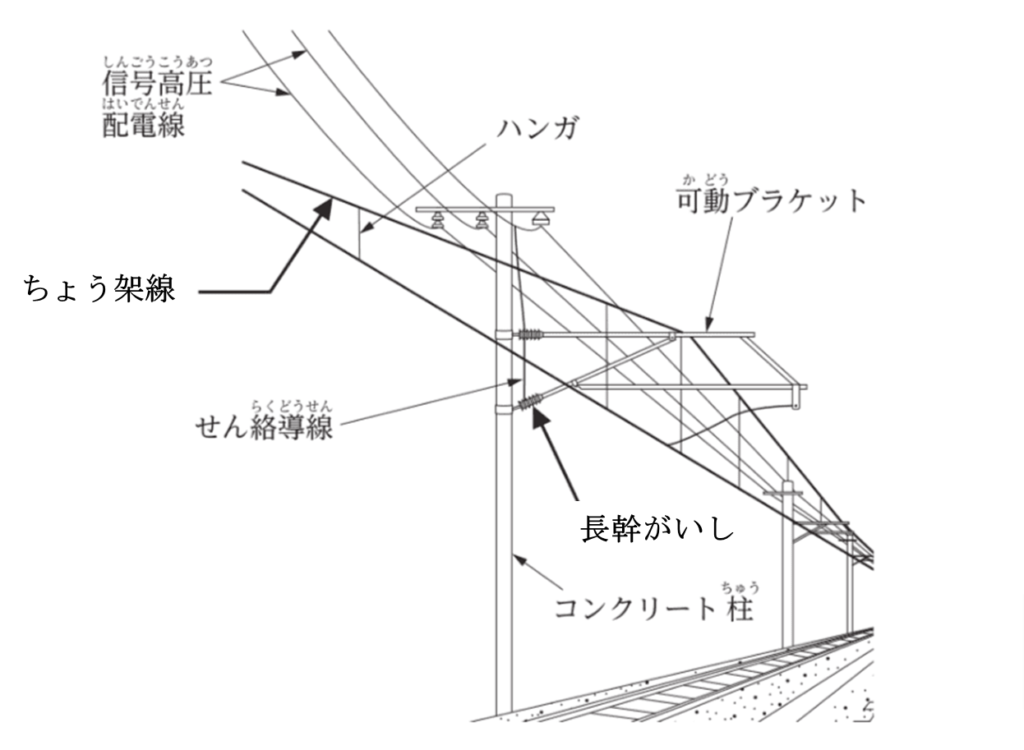

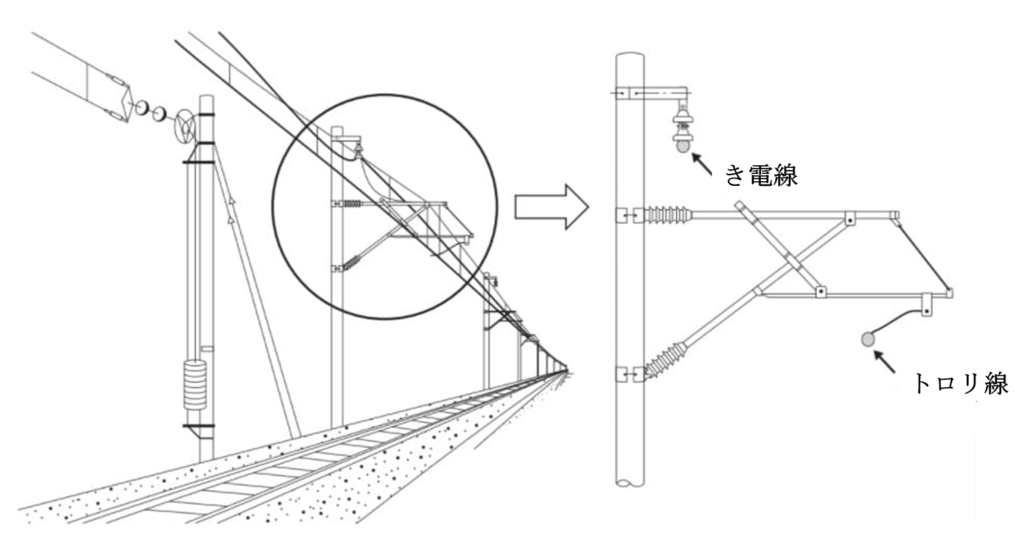

シンプルカテナリ式電車線

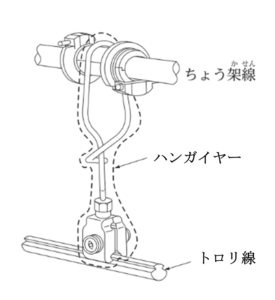

シンプルカテナリ式電車線路とは、ちょう架線からハンガーで吊るした構造の電車線路で、中速・中容量区間に用いられ、最も広く採用されている吊架方式です。

き電線

電気鉄道の架線に電力を供給するために、架線と並行して設けられる電力線のことをいいます。

トロリ線

電気鉄道へパンタグラフを通して給電する接触電線のことをいい、導電率が高いこと、耐熱性・耐摩擦性・耐腐食性に優れていること、引張強度が大きいことが求められます。

トロリ線には、「偏い(へんい)」と呼ばれるトロリ線の左右の偏りがあり、レールの曲線部では、トロリ線には必然的に偏いが発生し、直線部では、パンタグラフの溝摩擦を防止するために、直線区間ではトロリ線にジグザグに偏いがつけられています。

風圧が一定の場合、トロリ線の張力を大きくすると、偏いは小さくなります。ハンガ

ハンガは、トロリ線をちょう架線、または補助ちょう架線に吊り上げるための金具です。ハンガイヤーともいいます。

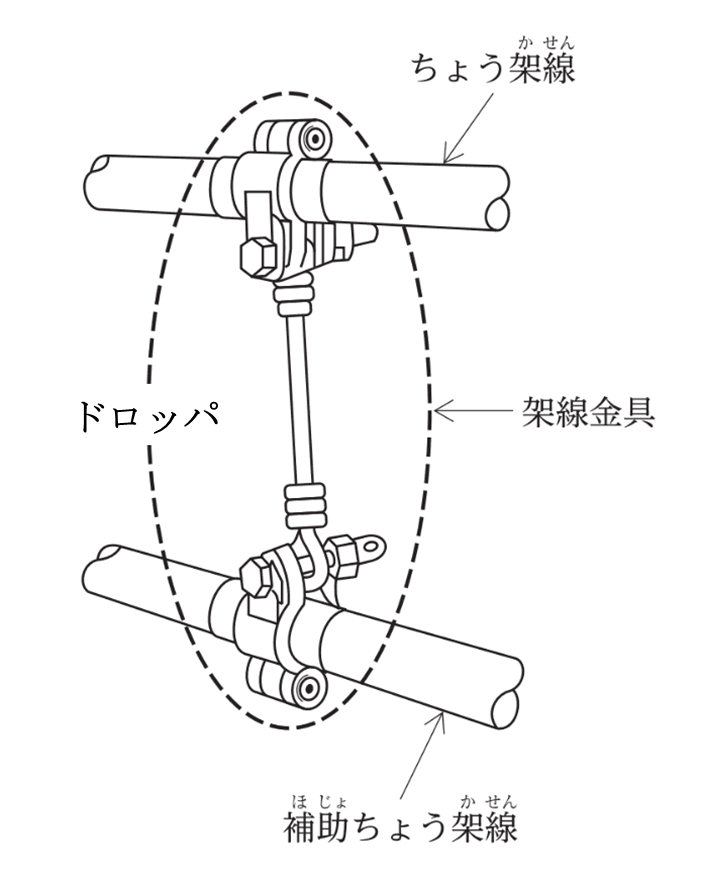

コンパウンドカテナリ方式電車線

ちょう架線とトロリ線の間に補助ちょう架線を設けた構造をコンパウンドカテナリと呼びます 高速走行に適しているため、新幹線等で使用されています。

ドロッパ

ドロッパは、補助ちょう架線をちょう架線に吊るす金具です。

金具のまとめ

ハンガ

シンプルカテナリ式電車線で、トロリ線をちょう架線・補助ちょう架線に吊り上げるための金具

ドロッパ

コンパウンドカテナリ式電車で、補助ちょう架線をちょう架線に吊り下げるための金具

※ただの金具であり、電気的に接続するものではない。

(電気的に接続するのは「コネクタ」)電気鉄道の電線路

電気鉄道の電線路では、安全な鉄道の走行のために様々な工夫が施されています。

ガードレール

車輪の脱線事故の防止のために設けられるレール

トングレール

分岐器のポイント部や伸縮継目で使用される先端が薄くなっているレール

サードレール

車両の集電装置に接触して電気を供給するためのレール

ロングレール

高速列車の運転区間に用いられる継ぎ目のないレール

エアセクション

駅間に設けて、電車線相互の離隔空間をエアギャップを用いて絶縁する

FRPセクション

ガラス繊維強化プラスチックを絶縁材とし、駅中間など低速走行区間に設ける

03-6264-2138

03-6264-2138