トピックス

-

2025.9.10(最終更新日:2025.10.12)

<施工管理>電気工事の施工管理

電気工事の現場では、資材の搬入から機器の設置、配管の方法に至るまで、一つひとつの工程を確実に管理することが、最終的な品質と安全を左右します。見落としがちな細部こそが、後々の不具合や事故を防ぐ大切な要素となるのです。ここでは、施工管理の現場で注意すべきポイントを整理してみます。

1.資材の受入検査

①工程ごとに受け入れに必要な検査について計画し、搬入された資材が設計図、仕様書、関連法規に適合しているかを確認する。

②検査は、搬入された資材の種類ごとに、現物と納品書、製作図と照合して行い、サイズの違いなど契約図書との相違があった場合は受け入れをしない。

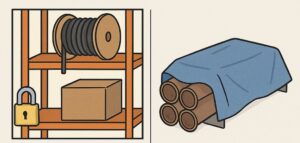

2.現場内資材管理

①高額な機材や電線ケーブルなどは、盗難の恐れがあるものは施錠可能な場所で保管する。

②鉄管等、錆が発生するものは防水シートなどで覆い、雨水がかからないように養生して保管する。

3.機器の搬入

①搬入計画に基づいて、工程に支障がないように連絡を取りながら逐次現場に搬入する。

②機器の数量、寸法、重量、搬入口の位置や大きさを正確に把握しておく。

4.機器の取り付け

①設計図書に示された取付場所への機器の取り付け方法の検討を行い、取付詳細図を作成する。

②扉の開閉、点検、搬出入等、機器取付後のメンテナンスの問題がないか事前に確認する。

5.分電盤の取り付け

①屋外への取り付けは 、水の進入を防ぐため、パッキンの取り付けや防水コーキングを施す。

②屋内への取り付けは、湿気、埃、腐食性ガス、振動がなく、容易に操作ができる場所に取り付け、扉の開閉に十分なスペースを設ける。

6.低圧ケーブルの敷設

①ケーブルは、重量物の圧力や機械的衝撃を受けないように敷設する。

②ケーブルを曲げる場合は、被膜が損傷しないように行う。7.FRPの地中埋設

①掘削した底盤は、充分に突き固めて平らかつ滑らかにする。

②管路は、ケーブルの敷設に支障が生じる不要な曲げ、蛇行等がないようにする。

8.PF管の施工

①管の曲げ半径は、管内径の6倍以上とし曲げ角度は90°を超えてはいけない。

②管の支持間隔は1m以下とし、管相互の接続はカップリングまたはボックスを使用する9.金属管の施工(露出配管の施工)

①管の曲げ半径は、管内径の6倍以上とし曲げ角度は90°を超えてはいけない。

②支持点間隔は2m以下とし、管相互やボックスとは、堅牢にかつ電気的に完全に接続する。10.二種金属製線ぴ(レースウェイ)の施工

①展開した場所、または点検可能な隠ぺい場所で、かつ乾燥した場所で使用する。

②支持点間隔は1.5m以下とし、線ぴ相互やボックスとは、堅牢にかつ電気的に完全に接続する。

11.VVFケーブルの施工

①要所に表示札を取り付け、回路の種別や行先を表示する。

②ケーブルラック上の固定間隔は、水平部では3m以下、垂直部では1.5m以下とする。

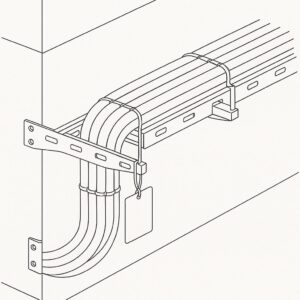

12.ケーブルラックの施工

①アルミ製ケーブルラックは、支持物との間に異種金属接触による腐食を起こさないように取付ける。

②ケーブルラック本体相互間は、ボルト等により機械的かつ電気的に接続する。13.引込口の防水処置

①外壁貫通部の電線管との間をモルタルで充填し、貫通部から建物内への配管は、貫通部より高く傾斜させ水の進入を防ぐ。

②引込口の電線管の突き出し端部には、水の侵入を防ぐためエントランスキャップを取り付ける。

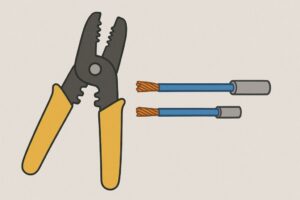

14.電線相互の接続

①心線を傷つけないために、ワイヤストリッパを使用し、圧着スリーブ、圧着端子等の電線に適合する接続材を用いる。

②金属管、PF管、CD管、硬質ビニル管、金属製可とう電線管の内部では接続してはならない。

15.工具の取り扱い

①使用する場前に必ず絶縁測定などの点検を行う。

②工具は作業終了時に必ず工具箱に戻し、紛失がないように管理する。16.低圧分岐回路の試験

①試験に使用する測定機器は、定期的に校正し、測定前には動作確認する。

②照明器具は、スイッチの入切により、それに対応する器具の数と位置が一致して点滅するか全数確認する。

資材の受入検査から機器の取り付け、配線・配管の細部に至るまで、確実な管理を徹底することで、工事全体の品質と安全性が守られます。

03-6264-2138

03-6264-2138