トピックス

-

2023.9.11(最終更新日:2025.3.31)

<施工管理>防犯カメラ工事の工程管理について解説

ここでは、電気工事/電気通信工事施工管理技士試験にも出題される、工程表の種類やそれぞれの特徴について解説します。

電気工事/電気通信工事施工管理技士は国土交通大臣の指定機関が実施する国家試験の合格者に与えられる国家資格です。電気工事/電気通信工事施工管理技士には、工事の現場で施工計画・工程管理・安全管理・技術者の監督など電気通信工事の施工管理に関わる幅広い知識が求められます。

防犯カメラ工事の工程

防犯カメラの工事期間は、設置するカメラ台数や新規配線敷設の有無により異なりますが、カメラ数台の小規模の施工計画であれば1日(+予備日1日)で工事が完了します。主な工程は次の4ステップです。

Step1.現場調査

防犯カメラ工事の前に、実際に設置する現場を調査し工事に必要な段取り、部材、人員、日数等を判断し施工計画を立てます。

屋外に設置するカメラの配線の建物内部への引込位置、貫通作業の必要有無、EPSや点検口の位置、配線可能なルート等を確認します。EPSとは?・・・Electric Pipe Space/Shaftの略で、電気関係の配線を縦に通すために用意された空間のことを指します。例えば1Fに設置した防犯カメラの映像を3Fでモニタリングする場合は、防犯カメラの配線を1FのEPSへ集結させ、EPSを通して3Fのモニタリング位置まで配線することで効率的に配線することができます。EPS内の配線は、防犯カメラ以外に様々な電気・通信用配線が集まっているため、何のための配線なのか一目でわかるようなケーブルタグを配線に取り付けます。

EPS(電気配管区画)

ケーブルタグ Step2.配線・配管工事

LANケーブルや同軸ケーブルなど防犯カメラに信号や電源を送るための配線や配管を敷設し、配線の終端に専用の端子を圧着します。

屋外で配線を露出せずに保護するために、PF管や鉄管を敷設し、サドル(留め具)で固定します。Step3.防犯カメラ等機器取付

計画位置に防犯カメラや電源、スイッチングハブ、レコーダー等の必要機器を配置し取り付けます。

Step4.画角・録画設定

各機器同士の端子を接続し、最後に電源を入れます。

被写体を適正に記録するために、防犯カメラの向きやズームを調整、レコーダーで希望の画質や保存期間、録画方法等の設定を行います。工程表の種類と特徴

工程管理には工程表が用いられます。工程表には様々な形式があり、それぞれに特徴があります。

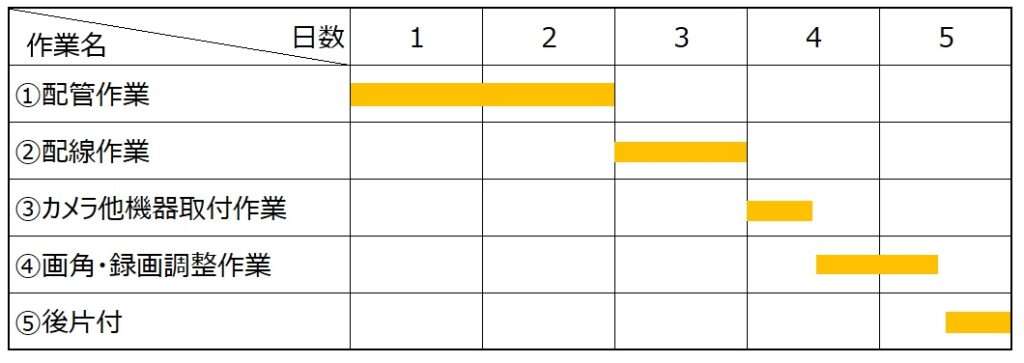

バーチャート工程表

横軸に日数、縦軸に作業名を記入した工程表。作成が簡単で各作業の所要日数はわかりやすいですが、作業間の連携や全体工期への影響が把握しにくいのがデメリットです。

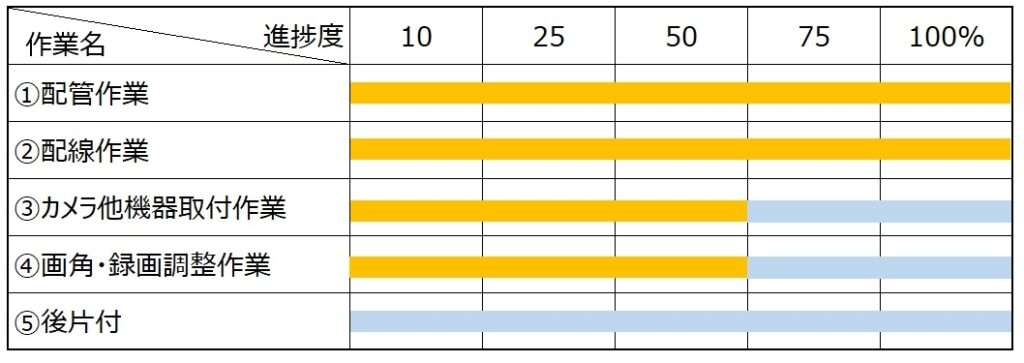

ガントチャート工程表

横軸に進捗率、縦軸に作業名を記入した工程表で、作成は簡単ですが各作業の進捗率しかわからないのがデメリットです。

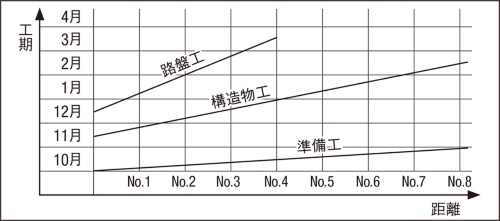

斜線式工程表(座標式工程表)

横軸に距離、縦軸に工期(日数)を記入し工程を斜線で示した工程表で、距離が長いトンネル工事や、工区を分けて同じ方向に同時進行する工事に適しています。

グラフ式工程表

横軸に日数、縦軸に進捗率、工程を記入した工程表で、各作業の日数、進捗率など予定と実績の差を直感的に比較しやすいですが、作業間の関連が把握しにくいのがデメリットです。(バーチャート工程表+ガントチャート工程表)

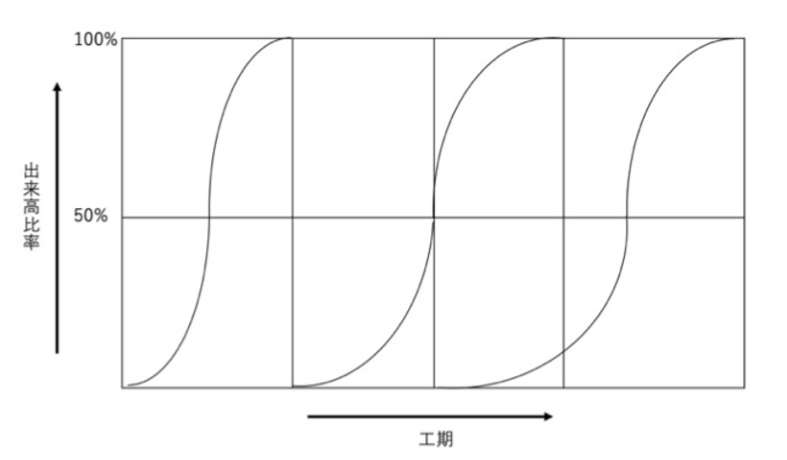

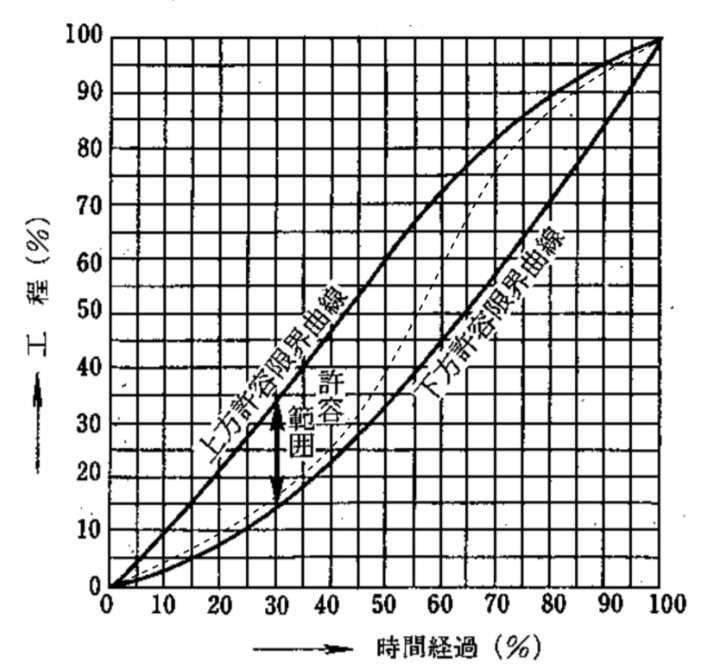

グラフ式工程表(曲線式工程表) 出来高累計曲線

横軸に日数、縦軸に進捗率を記入した工程表で、作業全体の進捗率が明確にわかり、工事の遅れや無駄を視覚的に把握できますが、各工程の進捗率は把握できません。工事の出来高予定進度曲線は、一般的にS字カーブ(バナナ曲線)になります。出来高予定進度曲線が上方許容限界曲線を超えたときは、工程が進み過ぎているので必要以上に大型機材を入れるなどの不経済要因がないか検討が必要です。逆に下方許容限界曲線を下回るときは、工程の遅れを取り戻す突貫工事となるため施工計画の再検討が必要です。

タクト工程表

タクト工程表は、同じ種類の作業を複数の工区やフロアで繰り返し実施する場合に、作業の所要時間を一定にして、各作業班が工区を順々に移動しながら作業を行う手順を示した工程表です。

タクト工程表の特徴

・工程表の作成や管理が容易

・フロア別に現状の作業工程を把握しやすい。

・工程の遅れ等による変化への対応が容易。

・全体稼働人数の把握が容易で、工期の遅れ等による変化の対応がしやすい。ネットワーク工程表

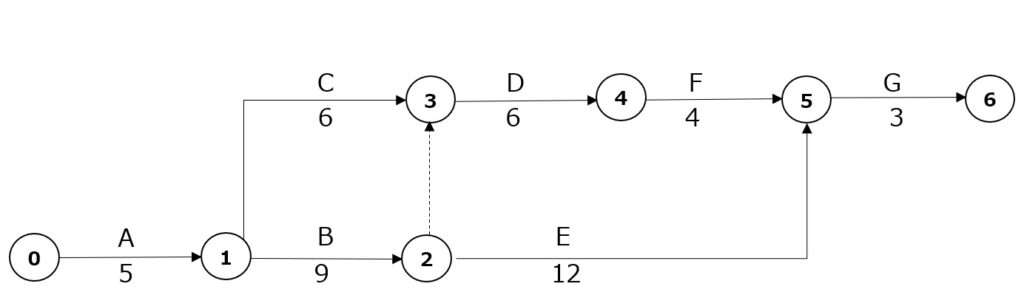

丸印と矢印で表した工程表で、矢印の上に作業名、下に作業日数を記入した工程表です。各作業の開始・終了・所要日数がわかりやすく、明確に作業間の関連・工期に影響する作業が把握できます。

ネットワーク工程表では、そのイベントーク工程表は、その前の作業が完了していないと次の作業を進めることはできません。

イベント

作業の結合点(作業の開始/終了点で、1→2→3の順に工程を表す)

アクティビティー

結合点をつなぐ矢印

ダミー

点線の矢印(所要時間ゼロで作業の関連性のみ示す矢印)

最早開始時刻

その作業が開始できる最も早い時刻のこと。その作業開始に必要な先行作業がすべて終わらなければ次の作業に進めない。

最早終了時間

最早開始時間にその作業の作業時間を足した時刻のこと。

最遅開始時刻

工期に影響を与えない範囲の最も遅い作業開始のこと。

最遅終了時間

この時刻までに作業を終了すれば、工期に遅れが発生しない時刻のこと。

クリティカルパス

作業の開始から終了まで最も時間がかかるルートのこと。余裕がないためクリティカルパス上のフロートは0日で、クリティカルパスは必ずしも1本になるとは限らない。

トータルフロート

最速開始時刻で始め、最遅完了時刻で完了する場合にできる余裕時間のこと(その作業内で使っても工期に影響を与えないフロート)

フリーフロート

その作業内で自由に使っても後続作業に影響を与えないフロート=最早開始時刻と最遅終了時刻のあいだに生じる余裕時間

※各作業のフリーフロート=次の作業の最早開始時間ー該当作業の最早終了時間

※トータルフロートが0日の場合、フリーフロートは必ず0日になります。ネットワーク工程表の計算方法

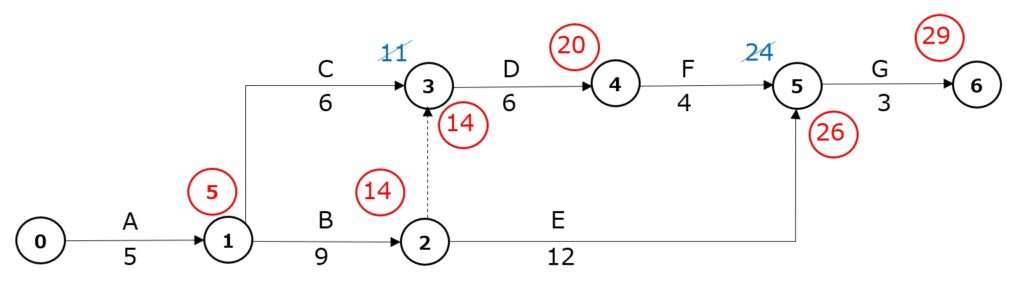

最早開始・総所要日数の計算ルールと計算方法

左から足し算し、結合点に入る矢印が1本だけの場合はその矢印の最後の数字(=最速開始時刻)を〇で囲む。入る矢印が2本以上ある場合は大きい数字を〇で囲む。

ルールに従って計算すると下図のようになります。

各パスを矢印で進めて日数を加算し大きい数字を〇で囲っていくと、上図のようになります。赤い〇で囲われた数字がその結合点の最早開始時間になり、合計29日が総所要日数になります。

A→B→D→F→Gは、5日+9日+0日+6日+4日+3日で、合計27日

A→C→D→F→Gは、5日+6日+6日+4日+3日で、合計24日

A→B→E→Gは、5日+9日+12日+3日で、合計29日 →一番日数が長いこのパスがクリティカルパスになります。

最遅開始の計算ルールと計算方法

右から引き算し、結合点に入る矢印が1本だけの場合はその矢印の最初の数字(=最遅開始時刻)を□で囲む。入る矢印が2本以上ある場合は小さい数字を□で囲む。

各パスを右から矢印で進めて日数を減算し小さい数字を□で囲っていくと、上図のようになります。赤い□で囲われた数字が、その結合点の最遅終了時間になります。パス・フロートの求め方

先の2つの計算により、最早開始時刻(〇)と最遅終了時刻(□)が同じになる点をつなぐと、その経路がクリティカルパスになります。

また、C作業のフリーフロート(後続作業に影響を与えない余裕)は、D作業の最早開始時刻-C作業の最早開始時刻=14日-11日=3日、C作業のトータルフロート(工期に送れをきたさない余裕)は、C作業の最遅終了時刻-C作業の最早終了時刻=16日-11日=5日となります。

このように、工程管理は電気通信工事の円滑な進行に不可欠であり、各工程表の特徴を理解し適切に活用することが重要です。電気通信工事施工管理技士試験においても、工程管理に関する出題があり、バーチャート工程表やネットワーク工程表など、それぞれの特徴を正しく把握しておくことが求められます。

電気通信工事施工管理の試験では、単に工程表の種類を暗記するだけでなく、どのような工事に適用されるのか、メリット・デメリットを実務と結びつけて理解することがポイントとなります。例えば、防犯カメラ工事のように短期間で完了する工事ではバーチャート工程表が使われることが多く、大規模な通信インフラ工事ではネットワーク工程表や出来高累計曲線が活用されることがあります。

試験対策としては、過去問を解きながら、それぞれの工程表の適用場面をイメージし、工事管理の実務とリンクさせながら学習するのが効果的です。電気通信工事施工管理技士としての知識を深め、現場でのスムーズな施工管理に活かせるよう、しっかりと準備を進めていきましょう!

03-6264-2138

03-6264-2138